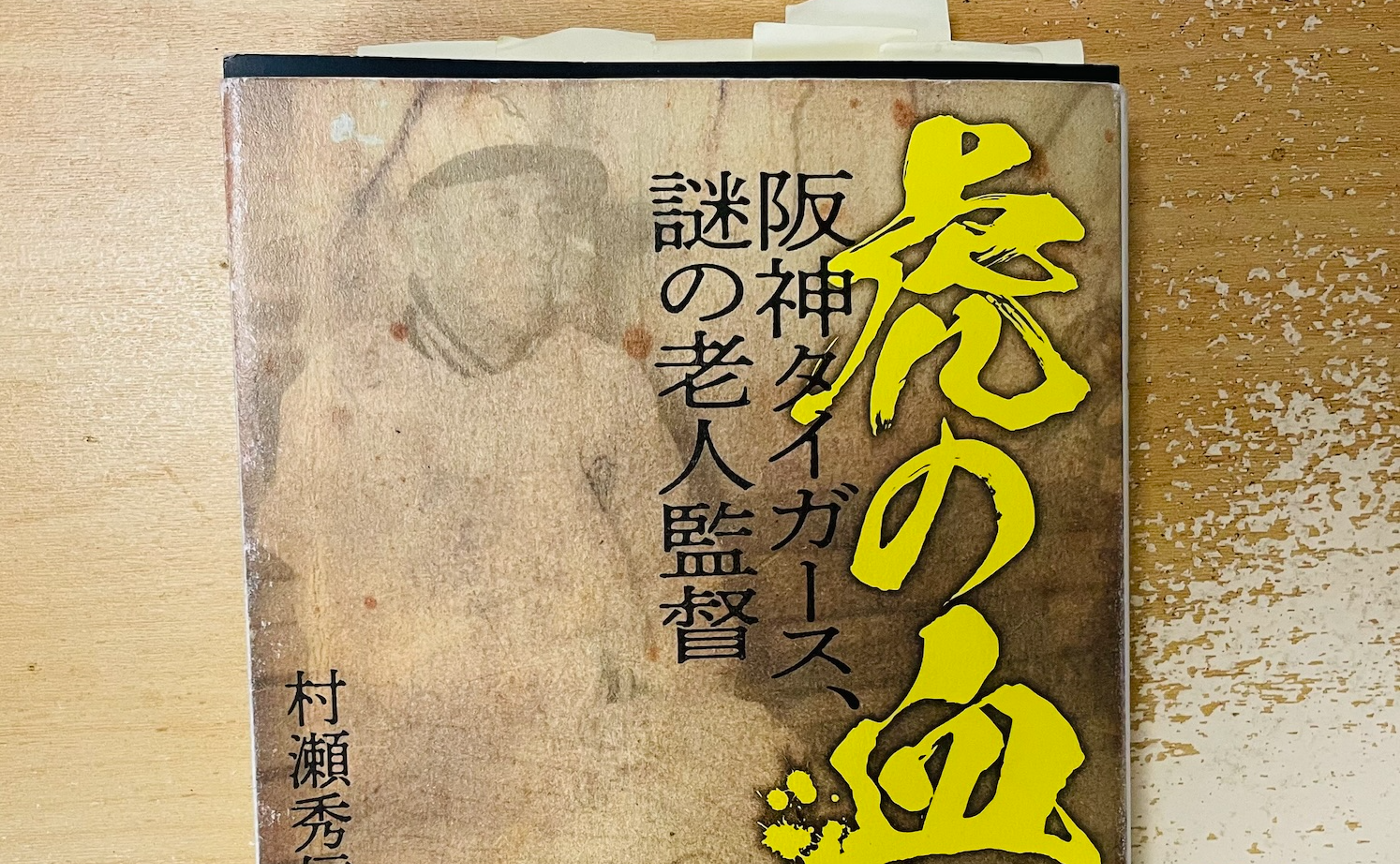

雑文書きのライターが執念深く阪神タイガース史の空白に迫る、ノンフィクションミステリー

本書について、「詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間」などの著作で知られる長谷川昌一氏は「次々と謎が明らかになる過程がスリリング」とポストしていました。書店でのトークショーでは、映画史の研究家である春日太一氏が少しエキセントリックに「村瀬さんが金田一耕助のようだ」と横溝正史のミステリーに例えていました。

ぼんやり「昭和プロ野球史に残る不思議な事件の知られざるストーリーを知る」くらいのつもりで読んでいた自分は、それで自身の不明を恥じることになったのです。これは、村瀬秀信氏が取り憑かれたように「虎の血」のルーツへ遡るノンフィクションでミステリーなのだ、と。

岸一郎とは?

「岸一郎を調べとるんやて?おぉ、エラいとこいくなぁ。そうかぁ。岸ねぇ……」甲子園球場の裏手にある喫茶「ヘンゼルカフェ」。スポーツニッポンの名物記者である内田雅也が、苦いブラックコーヒーを啜りながらつぶやく。

トラ番として三十余年の経験があるクセの強そうな記者から村瀬氏は伝えられます。そこはエラいところだと。

本書のテーマである岸一郎は、昭和30年に突然阪神タイガースの監督に抜擢された人物です。そのときプロ野球未経験の60歳。結局、中心選手の藤村富美男(ミスタータイガースと呼ばれるスター選手)と衝突し、わずかな期間で監督を降りるはめになります。そして岸一郎は、プロ野球の監督にまでなった人物ながら残されている情報があまりに少ないのです。いつ死んだのかさえ、はっきりしない。村瀬氏は調査を続けます。

吉田義男、小山正明、広岡達郎。岸一郎の監督時代を知っている球界のレジェンドたちに取材をしますが、岸一郎の事はあまり覚えていない、というものばかり。藤村富美男を強烈な記憶で語る事と対照的です。一人だけ、高校卒業したての当時の新人投手が雑用係としてベンチに入ったことで、話し相手がいない岸監督と交流していたことがわかります。

「自慢じゃないけど、あの時の岸一郎と話したのは僕ぐらいちゃいますか?わかったことは、監督がこんな状態なんやから、さすがにこらチームもマズイ状態なんやろなってことだけやな」

このように、当時の野球関係者からの情報だけでは、岸一郎の空白に迫るものはみつかりません。それでも取材で得られた情報は巧妙に綴られており、当時の阪神タイガース事情と岸一郎への興味を搔き立てつつ、読者にこう思わせます。「村瀬さん、こりゃあの人を見つけて聞くしかないよ」

切れそうな糸を辿って敦賀へ

村瀬氏の執念は強くなっていきます。

考えれば考えるほど、岸一郎がタイガースの歴史におけるポイントとしてエライ存在感を示してくる。

「しかし、結局、この岸一郎ってのは何者やったんやろうな。その後の人生もわかっとらんし」

スポーツニッポンのトラ番記者が匙を投げている謎に、いよいよ村瀬氏は突っ込んでいくことになります。ノンフィクションからミステリー色が強くなり、"雑文書き"と自称する村瀬氏の本領がはっきり現れ始めます。

監督でなくなった後の岸一郎の足跡を丹念に辿り、彼の郷里である敦賀へ向かいます。細い糸をたどる調査は切れながらも、村瀬氏の執念というか、なにがしかの念で結ばれていくのです。

誰もいないグラウンドには、ひとり水をまく年配の球場職員の方がいる。話しかけてみると、ご老人はこの敦賀に来て初めて"岸一郎"という名前に反応を示してくれた。

「お会いしたことはないですが、名前は存じております」

ご婦人も世代的に岸一郎の本物を見たことはないというが、その存在は薄々とは知ってはいるようだ。タイガースの監督をやっていたこということもご存じなのだろうか。

「え!一郎さん。そうなんや。ウソやと思っとった」

「でも深入りしとくんは、やめといた方がええんやないかな……」

それまでペラペラと流暢に話していたが、明らかに言葉を濁した。

「まぁ……岸の家はいろいろとありますからな」

彼女は玄関を開けるなり言い放った。

「話すことは何もありません。あまり知らないんです」

「すべての謎を知るキーパーソンは田中のおばちゃんやで」

細い糸を結ぶうちに、村瀬氏もなんだか取り憑かれていきます。

いやいやいやいや……。取材がとんでもない陰謀論方面に猛突進している自覚はある。好奇心は止まらないが一度正気に戻らなければならない。

本書は「虎の血」と題されています。阪神タイガースの歴史の謎を明らかにするだけでなく、その血を遡る物語、ということなのです。膨大な取材で得られた岸一郎の物語が、どう虎の血のルーツになったのか。そして、虎の血とは何なのか。この本の真髄は、雑文書きの村瀬氏がなんとか正気を保ちつつ、その謎に迫るノンフィクションでミステリーなのだ、そんな風に考えました。

長文失礼しました。